おとな女子登山部レポート錦秋の谷川主脈縦走

- 投稿者

- るんちゃん(おとな女子登山部)

- 日程

- 2023年10月19日 (木)~2023年10月20日 (金)

- メンバー

- 単独

- 天候

- 1日目 晴れ/2日目 強風

- コースタイム

- 【1日目】登山指導センター(20分)巌剛新道登山口(40分)第一見晴(60分)ガレ沢の頭(60分)肩ノ小屋(60分)オジカ沢ノ頭(60分)大障子避難小屋(70分)万太郎山(40分)越路避難小屋

【2日目】越路避難小屋(80分)エビス大黒ノ頭(60分)仙ノ倉山(45分)平標山(30分)平標山の家(40分)自然歩道(45分)駐車場

- コース状況

- ・行きは上毛高原駅から谷川岳ロープウェイ行きバスにて。帰りは平標登山口から越後湯沢駅までバスに乗りました。行きはスイカ使えますが帰りは使えず現金払いでした。

・肩ノ小屋は11月上旬、平標山の家は10月末までの営業だそうです。

・縦走路の水場は各山小屋と大障子避難小屋のみ。登山指導センターによると、大障子の水場は9月末の時点では十分流れていたそうです。水場までは距離があり滑り易いとのこと。

・大障子避難小屋、越路避難小屋、共に扉は開けにくかったです。越路避難小屋の扉は下部に穴が空いてました。

・谷川主脈縦走路は幕営禁止となっています。避難小屋が満員になる可能性も考えツエルト泊の準備をして行きました。

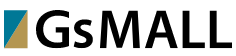

・巌剛新道の下部は沢水が時々流れている箇所あります。上部は高度感のある鎖場やトラバースがあるので注意です。

・オジカ沢ノ頭周辺は岩場があり鎖かけられてます。

- 難易度

-

感想コメント

紅葉が見頃の谷川連峰を1泊2日でまったりと歩いてきました。避難小屋が使えるので今回はテント無し。小屋がいっぱいの場合も考えて、念のためツエルトで泊まれる装備で登りました。目的地は比較的大きめの大障子避難小屋。4~5人は入れる大きさで水場もある為よく利用されている小屋です。ただ水場まではスリッピーな下りを往復10分ほど。チェーンスパイクも念のため持参してましたが、無難に肩ノ小屋で補給してから向かいました。

登りは歩いたことのない巌剛新道から。西黒尾根の先20分ほど車道を進むと圧巻の谷川岳の東面が競り上がり、マチガ沢に沿った谷を進みます。ツアーバスも通っており、周辺を散策している方もちらほら。さらに先へ進むと東尾根や一ノ倉沢が広がります。谷川岳を魔の山と言わしめた数々のドラマのあった岩尾根も、この時ばかりは錦に染まり美しい秋色を奏でていました。

巌剛新道は巌さんと剛さんによって整備が進められその名がついたようですが、名前のイメージ通り岩稜帯で歩きやすいとは言えません。歩き始めてしばらくはマチガ沢の沢水が浸み出していたり、西黒尾根と合わさる直前は急峻な岩場となり、下りは避けるべきとも言われてます。楽な道のりではありませんでしたが、途中で目の当たりにした紅葉や広がる馬蹄形の景色は圧巻で、何度も振り返っては眺めていました。

そうこうしているうちに西黒尾根に合流。天神尾根に比べ登山者は少ない尾根ですが、紅葉真っ盛りのこの日は西黒尾根を登る人も大勢いて、既に下ってくる人もいました。

少しばかり重い荷を担いで、手足を駆使して登る尾根道は前半の踏ん張り所。お天気も良く汗もかいたので、肩ノ小屋に着いたら冷たいコーラを一気飲みしました。

たくさんの人で賑わう肩ノ小屋。オキの耳、トマの耳には行列ができていたので山頂はスルーし、軽く補給をしてから縦走路へ向かいました。谷川主脈縦走路は朝早ければ日帰りも十分可能なコースなので、軽めの装備で端まで行く健脚者も中にはいますがこの日は下る人がほとんどでした。

谷川岳周辺は笹や葦が一面生い茂り、うねりのあるなだらかな尾根道が見られます。時に急峻になり一気に突き上げては一気に下ったり、細いリッジが出てきたり。形は変化に富んでいますが、ふと目を向けるとそこにはたおやかな稜線が広がっていて、きつい登りや単独の寂しさもいつの間にか忘れてしまいます。

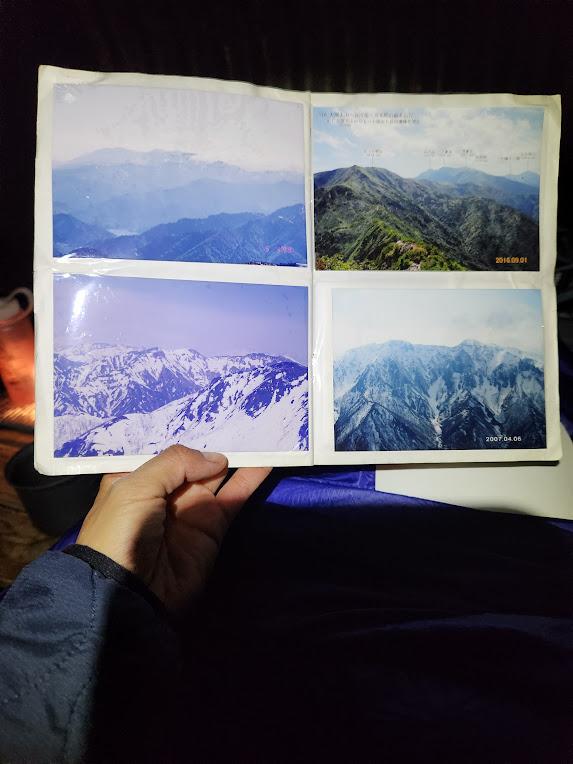

この縦走路で目を引くのがとんがりオジカ沢ノ頭の南に延びる爼嵓(まないたぐら)山稜。今では湯檜曽川の頂点、オキの耳・トマの耳の双耳峰が谷川岳とされていますが、昔はこの爼嵓が谷川岳と呼ばれていたそうです。鋸でゴリゴリと切り落としたような台形の山頂部は、堂々とした出で立ちで他とは明らかに違う雰囲気。登りたいと思う人がやはりいるのか山頂までは踏み跡が付いていて、検索すると冬季の記録もわんさか出てきます。まだ先があるのでこの日は後ろ髪引かれながら縦走を続けました。

目的地の大障子避難小屋には明るいうちに到着しました。明日の予報は昼から雨、できるだけ進んでおいた方が良いのでは?体力もまだ残っているし、この先の小ぶりな避難小屋なら一人占めできるかも?広げた地図をしまい込み再びザックを背負いました。

これから向かうのは万太郎山。山体が大きく、その先の仙ノ倉、平標は隠れて見えません。それでも歩いていると周りの景色が徐々に変化し、上越のマッターホルン・大源太山や魚沼の巻機山が見えてきました。

万太郎に登ると眼下には土樽のパーキングと越後湯沢の街並みが。街灯が点き出したので少し歩みを早めました。リッジ状の尾根を越えると夕日に照らされ赤く染まり始めた仙ノ倉山。山肌を覆う笹は金色に輝きマジックアワーが訪れていました。鞍部にひょこっと頭を出していた越路避難小屋はもう間も無く。予定通り今夜は一人で満喫できそうです。

小屋は3人が余裕で横になれるサイズでした。小屋を管理している方のおかげか前の方が置いていったものかわかりませんが、LEDのランプとサンダル2足、銀マットも敷かれていたので、ありがたく使わせてもらいました。以前馬蹄形を歩いた時に覗いた避難小屋は人1人がやっと横になれるサイズのものもあったので、それに比べたらここは天国です。質素なご飯を済ませたらぐっすり眠りに就きました。

翌朝は風が強く高曇りの空。冷たい風に身震いしながら朝日に照らされた仙ノ倉山を目指しました。その前に少し険しいエビス大黒ノ頭へ。めでたい名前のピークですがその形は急峻、一気に突き上げては下るので朝一登るにはハードでした。その後は大きな仙ノ倉山を越え、木の階段を緩やかに下って平標山へ。初めて訪ねたのは数年前の初夏でしたが、強風ということを除けば、変わらず歩きやすく親しみの持てる山でした。

平標山から松手山へ向かうか、小屋に下りてのんびり歩くか。バスの時間までしばらくあるので小屋でゆっくりしてから下ることにしました。平標山の家名物の自家製梅ソーダジュースを飲みながら、歩いてきた山を眺める贅沢な時間。縦走もあと少し、ここまで来たのだからもうあとはゆっくり過ごしました。

下りたら駅で何を食べようか、お風呂はどうしようか。電車旅もなかなか贅沢なものです。黄色に染まるブナ林をゆっくり歩きながら縦走旅を締め括りました。