長野のグランドキャニオン・京ヶ倉と大城

- 投稿者

-

本田

イオンモール各務原店

- 日程

- 2024年11月26日 (火)~2024年11月26日 (火)

- メンバー

- イオンモール各務原店 本田

他1名

- 天候

- 曇り/雨

- コースタイム

- 万平登山口(28分)おおこば 見晴台(40分)京ヶ倉(16分)大城(19分)はぎの尾峠(31分)林道登山口(45分) 万平登山口

- コース状況

- アプローチ

・公共交通機関はJR明科駅より生坂村へ村営バスがあり、最寄りは上生坂

・車利用は国道19号生坂トンネルで旧道の市内方面に進み、上生坂で万平集落方面に進む

①登山口手前にゲートがあり、ここを開けて侵入します。駐車場は5台程度のスペースなので、いっぱいの時はゲート前の農地に駐車できるとあります。縦走するなら、ここではなく、生坂村総合グランド横に駐車するとよい

②登山口からしばらくでいきなり急坂になりますが、岩場をうまく回避した道です

③途中、展望がありますが、800mくらいのおおこば見晴らし台に到着します。ここが画像で出てくる絶景の場所で説明版もあります

④そこから稜線までは岩場の基部をトラバースする道ではロープがかかり、ステップ付梯子場があったりします

⑤稜線に出ると、右に行けば剣刷山で展望がよいようです

⑥稜線は細い道で京ヶ倉手前で馬の背にでますが、特に右側が切れていますので注意

⑦迂回路があります

⑧山頂手前は高度感があり、梯子とロープ場です

⑨京ヶ倉山頂も展望が抜群

➉京ヶ倉~大城も細い稜線で馬の背のような切れた箇所もあります

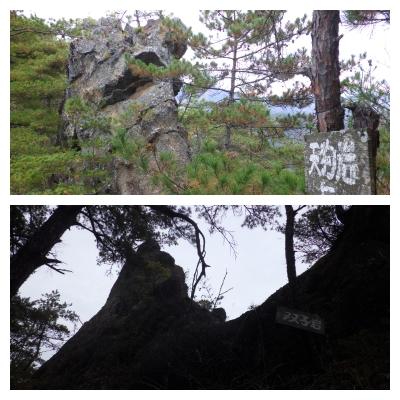

⑪城跡の名残を残す堀切や曲輪などあり、大城跡に看板があります

⑫看板のあるのは大城、地図の三角点大城の手前です

⑬はぎの尾峠に標識があり、ここから下山路と眠り峠への道が分岐します

⑭林道登山口はグネグネした下りです

⑮登山口手前にゲートがあります

⑯林道登山口~万平登山口は約5㎞

⑰立ち寄り湯はやまなみ荘が450円(11:00~PM9:00)

- 難易度

-

感想コメント

長野のグランドキャニオンと呼ばれる京ヶ倉(きょうがくら・990m)と大城(おおしろ・980m)へ登ってきました。

安曇野市の北にある長野県生坂村にあるラクダ のコブのような形をした岩山で生坂村の村誌には「刃こぼれした巨大なのこぎりのような奇妙な山容」と紹介されています。戦国期にに築かれた山城は古戦場でもあり、京ヶ倉-大城-眠り峠の登山道は重要な戦略道路として使われていました。

岩山なだけに、登山道は急峻で悪場が多いのですが、地元でも力を入れていて、ステップに滑り止めが付いたハシゴ場があるなどかなり整備されていると感じました。

この山の魅力はもちろん展望で、ちょうどぐにゃっと蛇行した犀川がグランドキャニオンのように見え、さらにその奥に常念岳、蝶ヶ岳、有明山と、蓮華岳、爺ヶ岳、鹿島槍ヶ岳と連なる北アルプスが見れる絶景が広がり、数か所で説明版まで設置されています。

昼前から入山しているので、単純に京ヶ倉往復で済ませようとしましたが、ほんの数分で岩場混じりの急な尾根になり、途中でこれは下りたくないなぁと感じていました。

登山道はうまく直登を避け、巻きながら付けられており、苦にはならず、尾根に上がる前に数ヶ所で犀川の眺めが見られ、退屈はしません。稜線に出ると尾根が細く、京ヶ倉手前で馬の背、頂上直下の鎖場を越えることになりますが、振り返るとなかなか高度感があります。京ヶ倉に着いた瞬間にやはり今、登って来た所を下るよりは先に縦走した方が距離は長くても楽に感じるので先に進むことにしました。

京ヶ倉から大城も稜線沿いですが、両側が切れている箇所がまだあったりします。幾分、悪場が少なくなったのか、べったり整備という感じではありません。

大城は大城跡の標識がある場所で、四百年前の中世、室町時代から戦国期にかけて安曇地方を支配していた仁科氏の一族丸山氏が、急峻な山脈を利用して城を築いたもので、曲輪跡や物見岩などの名所があります。京ヶ倉ほどではないですが、犀川の展望は得られます。地図上の大城は三角点のある場所でもう少し先で、手前に物見岩などもあります。

しばらくでようやくはぎの尾峠の分岐で、大きな看板があります。峠からはまさに城への登り口といったような落ち葉の積もった登山道が里まで続きます。

途中から冷たい雨がポロポロしてきて、45分かけて国道を歩いて、車を回収しました。

長野といったらアルプスですが、こういった楽しい低山もあり、いい山でした。

稜線に上がった時に剣刷山 に行き忘れたのが残念です

本日の服装(初冬の低山)

インナーは(アイスブレーカー)長袖Tシャツ (マーモット)半袖ジップシャツ

ボトムスは(ミロ)3シーズンパンツ

②ギア

登山靴はスポルティバ トランゴトレックGTX、ザックは(カンプ)30㍑、

フォトギャラリー

・実際に行かれる際は、現地の最新情報をご確認ください。

・ご自身の技術や体力に合った無理のない登山計画で山を楽しみましょう。