晴天の赤岳主稜

- 投稿者

-

日下部 友哉

さいか屋横須賀店

- 日程

- 2023年02月28日 (火)~2023年02月28日 (火)

- メンバー

- 池袋西口店 高谷

横浜西口店 日下部

- 天候

- 晴れ

- コースタイム

- 美濃戸口(55)美濃戸山荘(90)行者小屋(60)取り付き点(180)赤岳(35)行者小屋(60)美濃戸山荘(40)美濃戸口

・行動時間:8時間40分+休憩

・累積標高:+1848,-1851m

・歩行距離:17.1km

- コース状況

- ・美濃戸口~行者小屋は凍結箇所多いが雪が途切れているところ有り。

・赤岳主稜は一般登山道ではありません。

・1ピッチ目のチョックストーンの登り始めが難しい。

・上部の岩場は残置ボルト、ロープが複数ヵ所あるので迷わないよう注意。

■気温

6:55 美濃戸山荘 -5℃

8:25 行者小屋 -9℃

13:20 赤岳山頂 -7℃

14:05 行者小屋 5℃

- 難易度

-

感想コメント

最近の休みの天気予報は雪ばっかりだったのでスキーばっかりしてましたが、久々に登山で八ヶ岳のバリエーションルートへ。気温はいくらか上がる予報。

八ヶ岳の冬季バリエーションでは入門向けの「赤岳主稜」。クライミングと雪稜歩きが楽しめるルート。クライミング要素ばっかりでないところが歩きばっかりの自分には助かります。写真も取れそうですし。先輩にリードしてもらい、フォローで登りました。

美濃戸口からの歩き出し、雪がない!少ししたら雪が出てきますが美濃戸山荘までも雪が切れているところが多く残雪期のよう。南沢で行者小屋へ。行者小屋でハーネス、ヘルメット、アイゼン、ピッケル等準備します。なかなか太陽が当たらず準備中に結構冷えてしまいました。やっと太陽が当たり出し歩き再開。文三郎尾根の途中から赤岳主稜へ取り付きます。

トラバースに入る前にロープ繋ぎ、取り付きまではいやらしいトラバース。いよいよ主稜登ります。先輩はスイスイ登って行きますが、1ピッチ目の登り始めのチョックストーンがボルダリングのようで結構難しく、どう3点支持を取るか悩み…なんとか突破。その後も岩が続きます。2ピッチ目も岩登り。1ピッチ目の最初よりは快適に登れます。阿弥陀岳は太陽が当たって快適そうですね。3ピッチ目は雪稜歩きのようで、上部は草付きでしたがダガーポジションを多用しつつ、コンテで進みました。4ピッチ目はまた岩登り。チムニー的なところもあり、岩を掴んで登ったり、ピッケルを使って登ったり。5ピッチ目は草つきの岩場でちょっといやらしい感じでしたがコンテで上がり、そのまま赤岳北峰へ。あとは南峰へ。久々に快晴の赤岳山頂に立てました!あとは文三郎尾根で行者小屋へ下ります。

ビレイ中は太陽もなかなか当たらず、西風が強く寒い!風に吹かれた雪も落ちてくるし、シェルのフードを被ると視界が狭くなるし。いつもの雪山歩きなら快適なレイヤリングもビレイ中はさすがに冷えたのでバリエーションルート時のレイヤリングは難しいですね。何かもう1枚あっても良かったかなと。

雪山はいつも歩きばかりなので、アイゼンで岩を登る感覚がなかなか慣れませんがなんとなく感覚は掴めてきた気がします。今回は岩場の雪が少なく岩を掴んで登るところも多かったのでシングルアックスが邪魔にならず快適でした。雪の付き方によってはもう少し難易度は上がるかと。

もう厳冬期も終わりですね。そろそろアルプスにも行きたいところです。

■レイヤリング&ギア

TOPS:

①ドライレイヤー

②ベースレイヤー:メリノウール200ロングスリーブ(メリノ200g/m2)

③ミッドレイヤー:PolartecAlphaDirect90g/m2のアクティブインサレーションフーディ ex.MILLET/BREATHEBARRIAR TOI ALPHA DIRECT JK

④ハードシェルジャケット

美濃戸口~行者小屋は①②③。行者小屋~赤岳主稜~赤岳~文三郎尾根~行者小屋は①②③④。

BOTTOMS:

①Octaのタイツ ex.Foxfire/EX HEAT Spats

②ハードシェルパンツ

GLOVES:

①finetrack/メリノスピングローブ

②厚手のレザーグローブ

美濃戸口~行者小屋①と②を付けたり外したり(いつもならWindstopperグローブを持っているが今回は忘れた)。行者小屋~赤岳主稜~赤岳~文三郎尾根~行者小屋は①②。

GEAR:

LA SPORTIVA/NEPAL CUBE GTX

PETZL/VASAK、SUMMIT、SIROCCO、ALTITUDE

BlackDiamond/ACSESS SPIKE:美濃戸口~行者小屋間

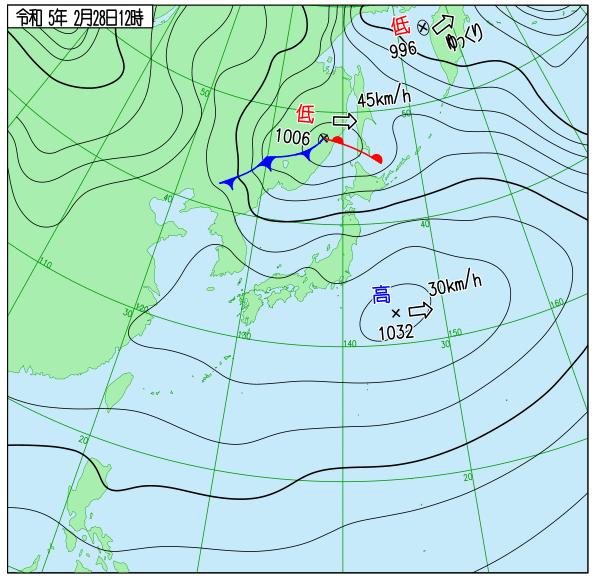

■当日天気図:【気象庁 過去の天気図】参照

2023年2月28日12時

フォトギャラリー

・実際に行かれる際は、現地の最新情報をご確認ください。

・ご自身の技術や体力に合った無理のない登山計画で山を楽しみましょう。